Entry tags:

Всё то золото, что блестит - 9

Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla

"Кто Севилью не видел, тот чуда не видел" - поговорка, возникшая в XVI веке, отражала тот факт, что этот город на юге Испании стал неофициальной, в отличие от Мадрида, столицей королевства, а с ним и всей Европы. Потому что Севилья обладала монополией на торговлю со всем Новым Светом, и именно сюда стекались немыслимые и баснословные богатства из "обоих Индий" перед тем, как разойтись по всему Свету Старому...

Панорама Севильи в XVI веке (кликабельно)

Столица Андалусии уже в XIII веке была отвоевана у мавров, но и 300 лет спустя еще носила отчетливый "мавританский отпечаток" - огромное количество "глухих" домов с внутренними дворами, узкие кривые улицы, старые дворцы в стиле мудехар (арабский + готика). Как результат "гиперкомпенсации" - огромное количество построенных в помпезном стиле церквей и монастырей, что порождало особый "западно-восточный" вид Севильи. Таможня, Монетный двор, Купеческое собрание, Торговая палата и королевский дворец, носивший такое же сарацинское имя, как и в Мадриде - Алькасар, были оплотом госчиновников и богатых купцов, выкупивших госмонополии на торговлю с заморскими колониями. Хотя город стоял не на море, широкий и достаточно судоходный Гвадалквивир позволял причаливать в нем морским судам из Атлантики. Два раза в год в Новый Свет отсюда выходили большие караваны по нескольку десятков судов, направлявшиеся в Веракрус, единственный порт на восточном побережье Новой Испании, имевший право торговать с метрополией, а также в Картахену (Новая Гранада) и Порто-Белло на Панамском перешейке, куда свозились товары с побережья Тихого океана и из Перу. Эти караваны везли кучу необходимых для колоний вещей - ведь там практически не было собственной промышленности, и поселенцы нуждались в любой ерунде, от сельхозинвентаря до домашней утвари.

Посему практически весь год Севилья была огромным складом, куда стекались товары со всей Европы в ожидании погрузки на большие конвои. А отплытие армады становилось грандиозным праздником - не меньшим, чем прибытие конвоев из Индий, везших умопомрачительные сокровища. "22 марта 1595 года к причалам реки в Севилье прибыли корабли с серебром из Америки; их начали разгружать, и в Торговую палату было доставлено 332 телеги с серебром, золотом и самым ценным жемчугом. 8 апреля с флагмана сгрузили 103 телеги серебра и золота, а 23 мая по суше доставили 583 груза серебра, золота и жемчуга из Португалии"... И их уже ожидали ностранные корабли - генуэзцы, французы, голландцы и англичане, у которых были свои посредники. Ведь торговать товарами из Нового Света с иностранцами напрямую было запрещено, и потому каждый богатый заморский торговый дом имел в Севилье своего агента - испанца, неаполитанца, валлона или жителя Франш-Конте (за них любили выдавать себя французы), которые закупали то, что было нужно, а потом "типа перепродавали" своим контрагентам.

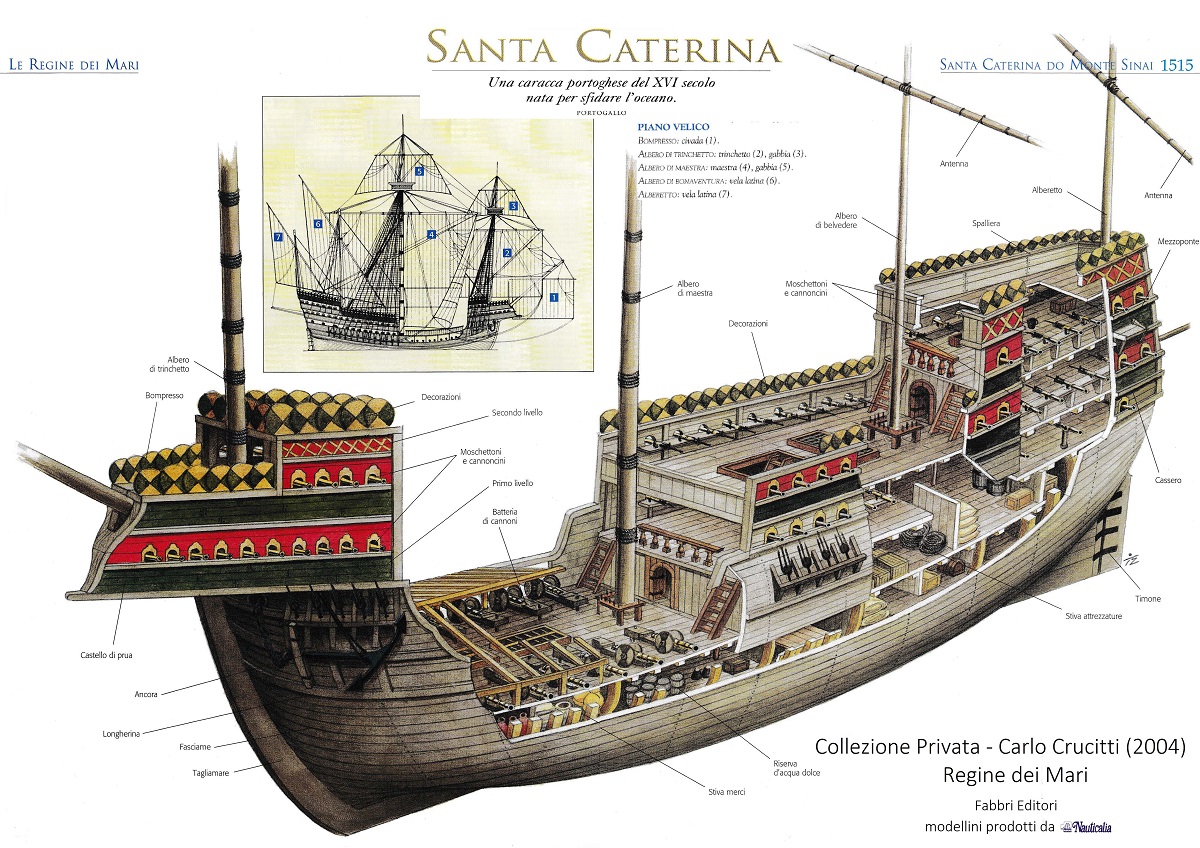

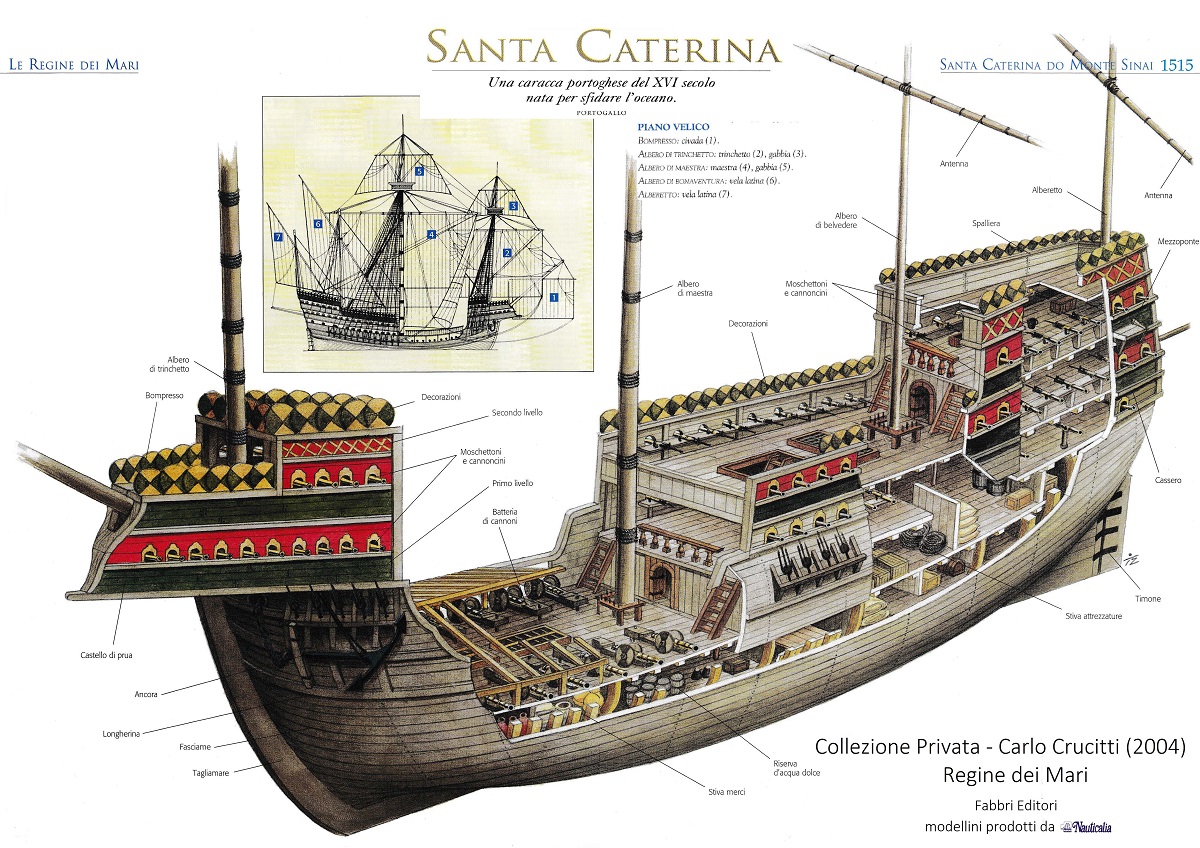

Каракка - основное испанское торговое судно XVI века (вельми кликабельно)

Однако севильские торговцы отнюдь не купались в золоте и серебре - как раз эти металлы "из Америк" прямо с кораблей принудительно доставлялись прямо на Монетный двор, где из них делали монету, возвращая хозяевам лишь 80% - пятая часть взымалась как налог в казну. Но это был очень прекрасный и почти нереальный вариант - поскольку в Нидерландах надо было воевать с подлыми еретиками, во Франции с гнусными французами, на Средиземном море с мерзкими пиратами, "далее везде", казна почти всегда делала "по-плохому" или "по еще хуже". "По-плохому" - выдавать вместо новеньких золотых и серебряных монет биллоны - порченные сплавами монеты того же номинала, которые, естественно, по этому номиналу никто нигде не брал, так что по факту купец платил намного больше 20%. А "еще хуже" - это когда вместо денег давали государственные долговые обязательства, которые весьма редко и нерегулярно погашали, зато несколько раз, когда государство объявляло себя банкротом, они превращались в "тупо бумагу". Их, конечно, тоже можно было продать с огромным понижением номинальной цены, но чем больше их шлепали, отбирая "живые деньги", тем меньше они стоили - инфляция-с.

Так чтомногие ушлые потомки сарацинов (практически у каждого севильца в "гинекологическом древе" где-нибудь прятались мавры, или того хуже - иудеи) присобачились вообще ничего на Монетный двор не отдавать - драгметаллы просто не вносили в судовой реестр, а осмотр таможенников в порту нейтрализовывали перегрузкой еще до порта, в устье Гвадалквивира, на другие суда, обычно иностранные, капитаны которых "брались в долю". Подобную аферу описывает Артуро Перес-Реверте в романе "Золото короля" - если ему верить, в таких "схемах" участвовали и крупные чиновники, и сам король, ибо "как-то вертеться надо всем"... Контрабандное золото и серебро увозилось в "холодные страны", где "международные финансовые воротилы" могли свободно им распоряжаться, не отдавая в загребущие руки всепожирающей казны.

Молящиеся дама и кабальеро работы севильского художника Франсиско Пачеко (кликабельно)

Однако и без контрабандного золота с серебром Севилья была самым богатым и самым населенным городом Испании - если в Мадриде к XVII веку обитало 100 000 жителей, то тут уже все 150 000. Модные лавки, мастерские, где изготовлялись самые роскошные "фиговины" из самых дорогих заморских материалов, ткани, экзотические продукты и пр. - всё можно было приобрести тут за наличные. Естественно, процветали искусства - в Севилье сложилась своя школа живописи, венцом которой стало творчество тутошнего уроженца (набившего молодую руку именно на родине) Диего Веласкеса. Вообще, в "южной столице" царил особый дух роскоши и мотовства - "серебряные деньги они тратят без счета, как какую-то медь, уважая только золото", способствовавший расцвету "меценатизма" и творческих профессий. А "кабальеро из Севильи" в Испании стало синонимом "богатенького буратина" с грубоватыми и вульгарными манерами - ибо многие разбогатевшие купцы покупали идальгерию, либо же роднились с обнищавшими земельными аристократами Андалусии, которые и сами порой не брезговали коммерцией, ибо земельная рента падала в цене.

Особенностью, отличавшей именно Севилью, стали негры - иметь черного раба считала своей обязанностью каждая мало-мальски богатая семья (и даже многие не очень богатые), рабов привозили португальцы (имевшие на сие монополию) прямо из Африки и продавали на невольничьем рынке, "привольно раскинувшемся" на ступенях кафедрального собора. Невольников перекупали, сдавали внаем, закладывали и передавали по завещанию. Во всей Европе существовало в те времена уже неписанное правило - крестившийся раб получает свободу, но в Севилье на это просто забивали, и рабы-христиане прилежно ходили в церкви и даже создавали религиозные братства (например, Братство маленьких негров - Cofradia de los Negritos). Когда же Филипп IV распорядился конфисковать частных рабов для службы на военных галерах, севильцы возмутились, указав на то, что страдают не только какие-то магнатыи воротилы, но и обычные горожане, "большинство которых — бедняки или вдовы, порядочные люди, исправно выполняющие свои обязанности, но не имеющие другого источника дохода, кроме как за счет рабов".

"Кто Севилью не видел, тот чуда не видел" - поговорка, возникшая в XVI веке, отражала тот факт, что этот город на юге Испании стал неофициальной, в отличие от Мадрида, столицей королевства, а с ним и всей Европы. Потому что Севилья обладала монополией на торговлю со всем Новым Светом, и именно сюда стекались немыслимые и баснословные богатства из "обоих Индий" перед тем, как разойтись по всему Свету Старому...

Панорама Севильи в XVI веке (кликабельно)

Столица Андалусии уже в XIII веке была отвоевана у мавров, но и 300 лет спустя еще носила отчетливый "мавританский отпечаток" - огромное количество "глухих" домов с внутренними дворами, узкие кривые улицы, старые дворцы в стиле мудехар (арабский + готика). Как результат "гиперкомпенсации" - огромное количество построенных в помпезном стиле церквей и монастырей, что порождало особый "западно-восточный" вид Севильи. Таможня, Монетный двор, Купеческое собрание, Торговая палата и королевский дворец, носивший такое же сарацинское имя, как и в Мадриде - Алькасар, были оплотом госчиновников и богатых купцов, выкупивших госмонополии на торговлю с заморскими колониями. Хотя город стоял не на море, широкий и достаточно судоходный Гвадалквивир позволял причаливать в нем морским судам из Атлантики. Два раза в год в Новый Свет отсюда выходили большие караваны по нескольку десятков судов, направлявшиеся в Веракрус, единственный порт на восточном побережье Новой Испании, имевший право торговать с метрополией, а также в Картахену (Новая Гранада) и Порто-Белло на Панамском перешейке, куда свозились товары с побережья Тихого океана и из Перу. Эти караваны везли кучу необходимых для колоний вещей - ведь там практически не было собственной промышленности, и поселенцы нуждались в любой ерунде, от сельхозинвентаря до домашней утвари.

Посему практически весь год Севилья была огромным складом, куда стекались товары со всей Европы в ожидании погрузки на большие конвои. А отплытие армады становилось грандиозным праздником - не меньшим, чем прибытие конвоев из Индий, везших умопомрачительные сокровища. "22 марта 1595 года к причалам реки в Севилье прибыли корабли с серебром из Америки; их начали разгружать, и в Торговую палату было доставлено 332 телеги с серебром, золотом и самым ценным жемчугом. 8 апреля с флагмана сгрузили 103 телеги серебра и золота, а 23 мая по суше доставили 583 груза серебра, золота и жемчуга из Португалии"... И их уже ожидали ностранные корабли - генуэзцы, французы, голландцы и англичане, у которых были свои посредники. Ведь торговать товарами из Нового Света с иностранцами напрямую было запрещено, и потому каждый богатый заморский торговый дом имел в Севилье своего агента - испанца, неаполитанца, валлона или жителя Франш-Конте (за них любили выдавать себя французы), которые закупали то, что было нужно, а потом "типа перепродавали" своим контрагентам.

Каракка - основное испанское торговое судно XVI века (вельми кликабельно)

Однако севильские торговцы отнюдь не купались в золоте и серебре - как раз эти металлы "из Америк" прямо с кораблей принудительно доставлялись прямо на Монетный двор, где из них делали монету, возвращая хозяевам лишь 80% - пятая часть взымалась как налог в казну. Но это был очень прекрасный и почти нереальный вариант - поскольку в Нидерландах надо было воевать с подлыми еретиками, во Франции с гнусными французами, на Средиземном море с мерзкими пиратами, "далее везде", казна почти всегда делала "по-плохому" или "по еще хуже". "По-плохому" - выдавать вместо новеньких золотых и серебряных монет биллоны - порченные сплавами монеты того же номинала, которые, естественно, по этому номиналу никто нигде не брал, так что по факту купец платил намного больше 20%. А "еще хуже" - это когда вместо денег давали государственные долговые обязательства, которые весьма редко и нерегулярно погашали, зато несколько раз, когда государство объявляло себя банкротом, они превращались в "тупо бумагу". Их, конечно, тоже можно было продать с огромным понижением номинальной цены, но чем больше их шлепали, отбирая "живые деньги", тем меньше они стоили - инфляция-с.

Так чтомногие ушлые потомки сарацинов (практически у каждого севильца в "гинекологическом древе" где-нибудь прятались мавры, или того хуже - иудеи) присобачились вообще ничего на Монетный двор не отдавать - драгметаллы просто не вносили в судовой реестр, а осмотр таможенников в порту нейтрализовывали перегрузкой еще до порта, в устье Гвадалквивира, на другие суда, обычно иностранные, капитаны которых "брались в долю". Подобную аферу описывает Артуро Перес-Реверте в романе "Золото короля" - если ему верить, в таких "схемах" участвовали и крупные чиновники, и сам король, ибо "как-то вертеться надо всем"... Контрабандное золото и серебро увозилось в "холодные страны", где "международные финансовые воротилы" могли свободно им распоряжаться, не отдавая в загребущие руки всепожирающей казны.

Молящиеся дама и кабальеро работы севильского художника Франсиско Пачеко (кликабельно)

Однако и без контрабандного золота с серебром Севилья была самым богатым и самым населенным городом Испании - если в Мадриде к XVII веку обитало 100 000 жителей, то тут уже все 150 000. Модные лавки, мастерские, где изготовлялись самые роскошные "фиговины" из самых дорогих заморских материалов, ткани, экзотические продукты и пр. - всё можно было приобрести тут за наличные. Естественно, процветали искусства - в Севилье сложилась своя школа живописи, венцом которой стало творчество тутошнего уроженца (набившего молодую руку именно на родине) Диего Веласкеса. Вообще, в "южной столице" царил особый дух роскоши и мотовства - "серебряные деньги они тратят без счета, как какую-то медь, уважая только золото", способствовавший расцвету "меценатизма" и творческих профессий. А "кабальеро из Севильи" в Испании стало синонимом "богатенького буратина" с грубоватыми и вульгарными манерами - ибо многие разбогатевшие купцы покупали идальгерию, либо же роднились с обнищавшими земельными аристократами Андалусии, которые и сами порой не брезговали коммерцией, ибо земельная рента падала в цене.

Особенностью, отличавшей именно Севилью, стали негры - иметь черного раба считала своей обязанностью каждая мало-мальски богатая семья (и даже многие не очень богатые), рабов привозили португальцы (имевшие на сие монополию) прямо из Африки и продавали на невольничьем рынке, "привольно раскинувшемся" на ступенях кафедрального собора. Невольников перекупали, сдавали внаем, закладывали и передавали по завещанию. Во всей Европе существовало в те времена уже неписанное правило - крестившийся раб получает свободу, но в Севилье на это просто забивали, и рабы-христиане прилежно ходили в церкви и даже создавали религиозные братства (например, Братство маленьких негров - Cofradia de los Negritos). Когда же Филипп IV распорядился конфисковать частных рабов для службы на военных галерах, севильцы возмутились, указав на то, что страдают не только какие-то магнатыи воротилы, но и обычные горожане, "большинство которых — бедняки или вдовы, порядочные люди, исправно выполняющие свои обязанности, но не имеющие другого источника дохода, кроме как за счет рабов".

no subject

Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: История (https://www.livejournal.com/category/istoriya), Общество (https://www.livejournal.com/category/obschestvo).

Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.

Фрэнк,

команда ЖЖ

no subject

no subject

no subject